管乐器以其独特的音色和表现力,在音乐经典作品中扮演着至关重要的角色。德彪西《牧神午后》中长笛独奏的革新性尝试,以及马勒交响曲里铜管声部布局的精妙设计,不仅彰显了作曲家的创作智慧,更推动了管乐艺术在音乐历史进程中的发展,为后世音乐创作留下了深远的影响。

一、德彪西《牧神午后》长笛独奏的革新性

1894 年,克劳德・德彪西的交响诗《牧神午后》问世,这部作品被视为印象派音乐的开山之作,而其中长笛独奏的部分更是以突破性的音乐语言,彻底改变了人们对管乐演奏和音乐创作的认知。在传统的音乐创作中,长笛虽常被用于演奏旋律,但多遵循古典音乐的创作范式,强调清晰的旋律线条与规整的节奏结构。然而,德彪西在《牧神午后》中,却赋予了长笛独奏全新的使命。

从音色运用来看,德彪西摒弃了长笛明亮、辉煌的传统音色,转而追求一种朦胧、飘忽的音响效果。演奏者通过特殊的气息控制和吹奏技巧,使长笛发出柔和、模糊的音色,仿佛笼罩在一层薄雾之中。这种音色与作品所描绘的牧神在午后梦境中慵懒、虚幻的氛围完美契合。例如,乐曲开篇由长笛轻柔奏出的旋律,以微分音和滑音的巧妙运用,打破了传统的音高概念,营造出一种迷离、暧昧的音乐色彩,瞬间将听众带入神秘的牧神世界。

在旋律与节奏方面,《牧神午后》长笛独奏也极具革新性。德彪西打破了传统音乐中规整的节拍和节奏模式,采用自由、松散的节奏形态,使旋律如同自然流淌的溪水,没有明显的重音和节拍规律。长笛的旋律线条蜿蜒曲折,时而悠长舒缓,时而急促跳跃,充满了即兴性和不确定性。这种独特的旋律与节奏设计,摆脱了古典音乐形式的束缚,更贴近人类内心瞬息万变的情感和思绪,为音乐注入了全新的生命力。

此外,德彪西在《牧神午后》中对长笛独奏的织体处理也十分新颖。他摒弃了传统的主调音乐织体,采用多线条、多层次的复调织体,使长笛与乐队中的其他乐器相互交织、呼应。长笛时而作为旋律的主导,时而又隐入乐队的音响之中,与弦乐、木管等乐器共同构建出丰富、立体的音乐画面。这种织体的创新,拓展了长笛在乐队中的表现力,也为印象派音乐的发展开辟了新的道路。

德彪西:

二、马勒交响曲中的铜管声部布局

古斯塔夫・马勒的交响曲以其宏大的规模、深刻的思想内涵和复杂的音乐结构而闻名于世,其中铜管声部的布局更是展现了他卓越的作曲才华和对音响效果的独特追求。在马勒的交响曲中,铜管乐器不再仅仅是作为乐队的和声支撑或节奏强化部分,而是被赋予了表达深刻情感、塑造音乐形象的重要使命。

马勒善于根据交响曲的不同乐章和情感主题,精心安排铜管声部的乐器组合与演奏方式。在一些表现宏大场面、激昂情感的乐章中,他会大量使用小号、长号和大号等乐器,通过强大的音量和辉煌的音色,营造出排山倒海般的音响效果。例如,在《第二交响曲 “复活”》的末乐章中,马勒运用了庞大的铜管编制,当小号和长号以强奏的方式奏响胜利的主题时,其嘹亮的音色和震撼的音量,仿佛象征着生命从死亡中复活的壮丽场景,给听众带来强烈的心灵冲击。

而在表达内心情感、沉思冥想的乐章中,马勒则会巧妙地运用圆号等音色柔和、温暖的铜管乐器。圆号独特的音色能够营造出一种静谧、悠远的氛围,与弦乐和木管乐器相互配合,细腻地刻画人物内心的情感世界。在《第五交响曲》的慢板乐章中,圆号以独奏的形式奏出深情的旋律,其圆润、柔和的音色宛如倾诉的私语,将音乐中深沉的思念与哀伤之情表达得淋漓尽致。

除了乐器组合的巧妙安排,马勒在铜管声部的音域运用和织体布局上也独具匠心。他常常打破传统铜管乐器的音域限制,让乐器在高音区或低音区发挥独特的音响效果。同时,通过复杂的复调织体和对位手法,使铜管声部内部以及与其他乐器声部之间形成丰富的音响层次。在《第六交响曲 “悲剧”》中,铜管声部与弦乐、木管声部交织在一起,通过不同乐器组之间的对话和对抗,构建出紧张、激烈的音乐冲突,生动地展现了作品悲剧性的主题。

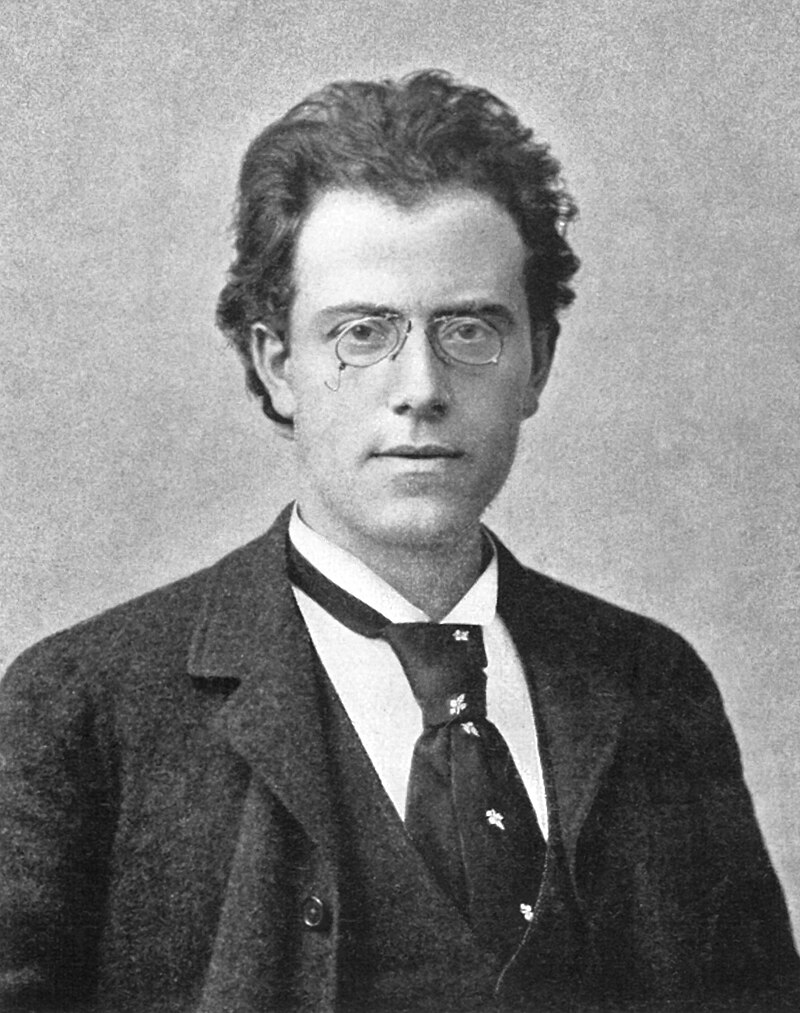

古斯塔夫・马勒:

德彪西《牧神午后》长笛独奏的革新与马勒交响曲铜管声部的精妙布局,分别从不同角度展现了管乐器在经典音乐作品中的无限可能性。它们不仅是音乐创作史上的璀璨明珠,更为后世音乐家在管乐运用和音乐表达上提供了宝贵的借鉴,持续影响着音乐艺术的发展与创新。